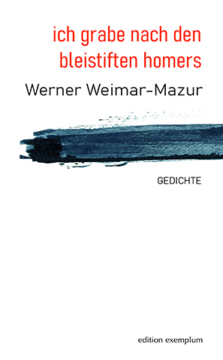

Werner Weimar-Mazur (1955–2025) wurde in Weimar geboren. Er wuchs in Karlsruhe auf, wo er Geologie studierte. Bis 2021 arbeitete er als beratender Ingenieurgeologe. Heute lebt er in Waldkirch in der Nähe von Freiburg. Er schreibt seit 1970 und veröffentlicht seit 1995 Lyrik und Prosa. Mit »ich grabe nach den bleistiften homers« liegt sein sechster Gedichtband vor. Seine Gedichte und Kurzprosa sind in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien erschienen. Er ist Mitglied im Literatur Forum Südwest (Literaturhaus Freiburg), in der Literarischen Gesellschaft Thüringen (Weimar), in der Literarischen Gesellschaft Scheffelbund (Karlsruhe) sowie im Netzwerk Lyrik (Berlin).

Weitere Informationen über den Autor finden Sie auf www.weimar-mazur.de

Downloads

Hörproben aus »ich grabe nach den bleistiften homers«

Interview mit Werner Weimar-Mazur zu seinem Buch »ich grabe nach den bleistiften homers«

Lieber Herr Weimar-Mazur, soeben ist ihr neuer Gedichtband »ich grabe nach den bleistiften homers« erschienen.

In einem Satz: Was erwartet die Lesenden?

Werner Weimar-Mazur: In einem einzigen Satz? Das ist schwierig! Weil die Gedichte in dem Band recht unterschiedliche Facetten entfalten. Ich will es aber dennoch versuchen.

Der Band führt den Leser / die Leserin in einen eigenen Kosmos aus teils sehr persönlichen bis „welthaltigen“, um dieses große Wort zu gebrauchen, auch politischen Gedichten, welche die menschlichen Grundthemen Zeit, Vergänglichkeit und Endlichkeit des Seins sowie Verlust und Abschied im weitesten Sinn verhandeln, und in denen immer die Liebe zum Menschen, zur Sprache und zur Natur mitschwingt.

Komplettes Interview lesen In Ihrem Gedichtband finden sich Gedichte mit Titeln wie Pallas und Athene oder fragmente für ein versepos. Warum wenden Sie sich in diesen Gedichten der Antike zu? W. W-M.: Auch Kairós und Homer kommen vor. Die Antike bzw. hier vornehmlich das, was man gemeinhin als „klassische griechische Antike“ bezeichnet, ist eine der Grundsäulen der heutigen europäischen Kultur, die ohne diese Antike nicht denkbar wäre. Sie stand am Schnitt- und Kreuzungspunkt zu den in ihr regelrecht aufgesaugten und integrierten („Vorgänger-„)Kulturen des Orients inkl. der Ägyptens. Die griechische Antike hat sich das vorausgegangene lange Wissen sowie die Lebensweisen und Erfahrungen dieser Kulturen zum Teil einverleibt bzw. sie fortentwickelt und zu etwas ganz Neuem gestaltet. Ein sehr gelungenes Beispiel für „kulturelle Integration“, allerdings von der anderen Seite her, wenn man so will. Gibt es in Ihrem Band ein Gedicht, das Ihnen besonders am Herzen liegt? Welches ist es und warum? W. W-M.: Ein einziges nicht direkt. Vielleicht aber die zwei Gedichte „orla“ und „die melancholie der langen tage“, weil sie die persönlichsten sind. Sie berühren sehr Privates, sogar Intimes, und führen ganz eigene „innere Korrespondenzen“. Und dann noch das Gedicht „dom“ (polnisch, kurz gesprochenes „o“, nicht wie im deutschen „Dom“, deutsch „Haus/Zuhause“), weil es einen ganz Großen der zeitgenössischen europäischen Dichtung ehrt, den polnischen Dichter Adam Zagajewski, der, in Lemberg (heute Lwiw) geboren, seine „Heimat“ in der polnischen Kulturmetropole Krakau (polnisch Kraków) hatte, eine Stadt, die auch ich liebe. Sie sind viel gereist und nehmen in Ihren Gedichten immer wieder Bezug auf andere Orte und Kulturen. Inwiefern beeinflusst das Reisen Ihre Lyrik? W. W-M.: Sind Gedichte / ist Literatur „autobiographisch“? Müssen / muss sie es sein? Was in den Gedichten spricht, ist in der Regel ein „Lyrisches Ich“, das nicht zwangsläufig mit dem Autor / der Autorin identisch sein muss, es zu einem gewissen Grad aber ist. Ich bin weit weniger gereist, als es die Gedichte vermuten lassen. Reisen, insbesondere in der Literatur / Dichtung, sind immer auch „innere Reisen“, Reisen in „Innenwelten“, die sich manchmal an konkreten Verortungen und Landschaften festmachen lassen. Aber nicht immer. Natürlich habe ich einige der in den Gedichten genannten Länder, Landschaften und Orte selbst gesehen, aber eben nicht alle. Einiges ist „Imagination“, einer der Grundpfeiler von Lyrik. Gedichte „imaginieren“ eigene Welten. Hat Karl May den Wilden Westen und Indianerland bereist, bevor er seinen „Winnetou“ erschaffen hat? Oder, wie in dem titelgebenden Gedicht des Bandes: War Homer vor Troja oder begleitete er Odysseus auf seinen Irrfahrten, was sich aus den detaillierten Schilderungen des Kriegsgeschehens (Troja) bzw. Beschreibungen der vielen Orte und Landschaften sowie der abenteuerlichen Erlebnisse des Odysseus (Odyssee) annehmen lässt? Den Historikern und anderen Forschern gelingt es selbst heutzutage und mit modernen Mitteln nicht immer, die Orte und Landschaften, die Odysseus „bereist“ hat, in der heutigen Geographie genau zu lokalisieren. Hinter jeder guten Literatur liegt, neben der Verarbeitung des selbst Gehörten, Gesehenen und Überkommenen, auch viel Recherchearbeit, ob vor Ort oder in Archiven, in Sekundärliteratur (z.B. Reiseführer) oder aus filmischen Dokumentationen ferner Orte und Länder sowie ihrer Menschen. Das alles zusammen gestaltet letztlich die Gedichte mit. Gibt es etwas, das Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch sagen möchten? W. W-M.: Ich liebe Lyrik, sie ist genau mein Ding! Gedichte sind, neben Malerei und Musik, eine fundamentale Kunstform, deren hauptsächliches Gestaltungsmittel die Sprache ist. Und gute Sprache erreicht, berührt die Menschen. In diesem Zusammenhang will ich das Romandebüt „Nahe dem wilden Herzen“ (1944) der brasilianischen Schriftstellerin ukrainischer Herkunft Clarice Lispector zu Wort kommen lassen. Darin las ich eine der „bestechendsten“, weil einfachsten Poetiken, denen ich je begegnet bin und die ich hier zitieren will (in der deutschen Übersetzung aus dem brasilianischen Portugiesisch von Ray-Güde Mertin). Lispector lässt gleich auf der zweiten Seite ihre dort noch kindliche Protagonistin, die ihrem genervten Vater, der arbeiten will, in einem Dialog Kind-Vater auf die Frage des Vaters „Schön sind deine Gedichte mein Kleines. Wie macht man eigentlich so schöne Gedichte?“ antworten: „Das ist nicht schwer, man braucht nur zu sprechen und dann kommt’s von alleine.“ Zum Schluss bedanke ich mich beim ATHENA-Verlag und seiner Lektorin Katrin Janßen, die mir die Veröffentlichung des vorliegenden Gedichtbandes ermöglicht haben. Möge er viele interessierte und lyrikliebende Leser und Leserinnen finden und ansprechen! Vielen Dank für das Gespräch. Interview einklappen

Das also, das Sprechen, die Sprache, und ich füge hinzu „gute Sprache“, ist das Geheimnis, die Kunst von Dichtung!